Als vor dreißig Jahren die Bundesliga immer mehr zu einem riesigen Geschäft wurde und die ständig surrenden Kameras für die Stars und Sternchen zum Alltag gehörten, hielt plötzlich die "Schwindelsucht" Einzug in der Liga. Heutzutage hat man sich daran bereits fast schon gewöhnt, damals noch nicht.

"Es ist so, dass wir nicht immer die Wahrheit sagen. Das ist jetzt keine Lüge." Bayerns heutiger Sportdirektor Max Eberl hat schon vor ein paar Jahren offen über die seltsamen Mechanismen im Geschäft Profi-Fußball geredet. Mittlerweile hat man sich allerdings an (scherzhafte) Sätze wie von Peter Neururer - "Komm Frank. Pressekonferenz. Gehn' wa wieder lügen" - nach einer Zweitliga-Partie zu seinem damaligen Trainer-Kollegen von Fürth, Frank Kramer, fast schon gewöhnt. Vor dreißig Jahren allerdings regte man sich über die "Schwindelsucht vor der Kamera" ("Sport Bild") noch auf. Man hatte sich in Fußball-Deutschland noch nicht so ganz mit den vielen neuen Vertreter des "FC Münchhausen" arrangiert.

Je mehr die Bundesliga damals durch die Privatsender und manch bunte Berichterstattung in den Boulevardmedien in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt war, desto größer waren auch die Sendeanteile der Liga-Offiziellen. Lothar Matthäus stand etwa im Jahr 1994 ganze 651 Minuten vor den TV-Mikrofonen der unterschiedlichen Sender. Doch mit diesem Wert war er bei weitem noch nicht an der Spitze.

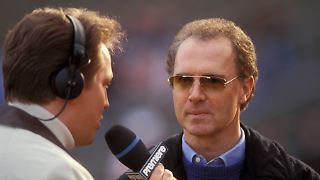

Denn den Vogel schoss Franz Beckenbauer in dem Jahr mit 1138 Minuten ab. Mehr als 19 Stunden oder länger als zwölf Fußballspiele lang erzählte der "Kaiser" als Interimstrainer und Präsident des FC Bayern vor den Kameras den Fußball-Liebhabern Geschichten. Dass er da natürlich nicht immer die Wahrheit sagen konnte, war für ihn fast schon verständlich. RTL-Moderator Günther Jauch regte sich aber dennoch darüber auf, dass ihm Beckenbauer auf eine seiner Frage dreist ins Gesicht gelogen hatte. Als Jauch den "Kaiser" ein paar Tage später zur Rede stellte, wurde Beckenbauer nicht einmal rot, als er eingestand: "Ja, ich hab's gewusst!"

"Vorschläge für Antworten gegenüber der Öffentlichkeit"

Der einstige Spieler und Präsident der Frankfurter Eintracht, Peter Kunter, hat einmal so schön gemeint: "Ich habe im Fußballgeschäft so zu lügen gelernt, dass mich sogar meine Frau für einen Drecksack hält." Apropos Eintracht: Einer, der damals die neuen Zeiten bereits aktiv lebte, war das große deutsche Fußballtalent Andreas Möller. Doch der Plan ging nur so semi-gut auf. Die Anhänger ließen sich nur ungern hinters Licht führen ("Wenn Möller spricht: 'Ich bleib' euch treu' - wissen die Fans, es ist bald vorbei", Maik H., 3300 Braunschweig) und auch bei den Mitspielern ("Der muss doch erst einmal in seine Lügenfibel schauen", Axel Kruse) kam die Sache nicht besonders gut an. Doch was genau hatte Andreas Möller damals anders gemacht als seine Kollegen?

Möller und ein Beraterteam um seinen Ziehvater Klaus Gerster hatten sich schon früh auf das Leben als Fußballprofi vorbereitet. Bereits 1987, der Jungprofi war erst 19 Jahre alt, soll ein Rechtsanwalt ein Papier mit dem Titel "Vorschläge für Antworten gegenüber der Öffentlichkeit" ausgearbeitet haben, wie die "Sport Bild" im März 1992 schrieb. Darin standen so schlaue Allgemeinsätze wie "Ich spiele seit meinem … Lebensjahr für Eintracht Frankfurt. Ich bin Frankfurter und Eintrachtler. Ich fühle mich Eintracht Frankfurt und seinen Anhängern sehr eng verbunden."

Fragen zum Thema Geld sollte Möller am besten so beantworten: "Entscheidend ist für mich die sportliche Fürsorge durch meinen Verein. Geld ist für mich nebensächlich." Und "Fragen zu Verhandlungen mit anderen Vereinen" wären nach Meinung des Rechtsanwalts am günstigsten mit einer Floskel wie dieser zu begegnen gewesen: "Ich will in Frankfurt bleiben. Ich möchte meinen Vertrag mit Eintracht Frankfurt um mehrere Jahre verlängern."

"Das ganze Jahr verarscht"

Möller zeigte sich als guter Schüler, als er schon kurze Zeit später Handzettel im Waldstadion verteilen ließ, auf denen er treuherzig versprach, dass er natürlich bei der Eintracht bleibe. "Zwei Monate später spielte er für Dortmund", erinnerte sich sein damaliger Trainer Karl-Heinz Feldkamp noch viele Jahre später genau.

Legendär war auch Möllers Auftritt vor der Dortmunder Südtribüne im September 1989. Per Stadionmikrofon ließ er die schwarz-gelben Fans wissen, dass er niemals innerhalb der Bundesliga wechseln würde. Mit süß-weicher Stimme verkündete er entschieden: "Meine Gedanken gehören nur Borussia." Die Füße allerdings waren zu diesem Zeitpunkt fast schon wieder in Frankfurt.

Als Möller schließlich kurz vor seinem Transfer zu Juventus Turin 1992 im Duktus des Antwortkatalogs immer noch alle Wechselabsichten abstritt, platzte dem damaligen Torhüter der Eintracht endgültig der Kragen: "Er hat uns, den Verein und die Fans, wie bereits zuvor Borussia Dortmund, das ganze Jahr hindurch verarscht mit seinen Lügen und Intrigen." Und Mannschaftskamerad Heinz Gründel war sich - trotz aller Möller'schen Treueschwüre zur Eintracht - vorher bereits sicher gewesen, dass der Mittelfeldspieler zur neuen Saison im Lire-Paradies spielen würde: "Darauf würde ich sofort 100.000 Mark setzen. Doch ich finde kein Wettbüro, das die Wette annimmt." Doch Möller war damals bei weitem nicht die einzige Bundesliga-Größe, die es in diesen Tagen der frühen Neunziger nicht so genau mit der Wahrheit nahm, wie auch der Moderator Günter-Peter Ploog schmerzlich erfahren musste.

Als er damals den HSV-Manager Heribert Bruchhagen fragte, ob etwas an den von mehreren Seiten berichteten Auflösungsverhandlungen seines Vertrages dran sei, antwortete Bruchhagen ausweichend blumig: "Hamburg ist eine Stadt voller Boulevard-Journalisten. Da gibt's auch mal Disharmonie. Aber ganz sicher ist, dass ich noch ganz lange Manager des HSV sein werde." Nur zehn Tage später war diese "lange" Zeit allerdings schon wieder beendet - und Ploog kratzte sich über so viel Dreistigkeit nur verwundert am Kopf.

Kein Wunder, dass die Fußballanhänger bei so viel Schwindel und Drumherum-Gerede die ehrlichen Worte umso mehr zu schätzen wussten. Einer, der redete, wie ihm der Schnabel gewachsen war, war damals der heutige Kult-Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder aus Oberhausen. Als die Reporter ihn fragten, ob etwas an den Gerüchten dran sei, dass er auch einmal ein Bier trinken würde, sagte "Ahli" nur: "Wie es sich für einen Ruhrgebietler gehört, habe ich mir mal einen genommen. Wenn ich sage, dass ich vor Bundesligaspielen Wasser und Fanta getrunken habe, wäre das eine Lüge. Ich habe mir ein Pilsken reingetan, und der Fall war erledigt."

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke