Alika* war sieben, als sie mit anderen Mädchen wie Vieh zusammengetrieben und mit gespreizten Beinen an Holzpfosten gebunden wurde. An diesem Tag wurden ihr die Klitoris und die inneren Schamlippen genommen, sie wurde zugenäht. Ihr blieb nur eine winzige Scheidenöffnung.

Mehr als 230 Millionen Mädchen und Frauen weltweit sind Schätzungen zufolge genitalbeschnitten. Die meisten leben in afrikanischen Ländern, den arabischen Staaten und Teilen Asiens. Manche von ihnen sind aber auch unsere Nachbarinnen, Kolleginnen, Freundinnen. Mehr als 100.000 Frauen in Deutschland sollen beschnitten sein. Alika ist eine von ihnen.

Vier Typen weiblicher Genitalbeschneidungen

Typ I: Teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und/oder ihrer Vorhaut (Klitoridektomie)

Typ II: Teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und der inneren Schamlippen sowie möglicherweise der äußeren Schamlippen ("Exzision")

Typ III: Verengung der vaginalen Öffnung durch die künstliche Erzeugung einer bedeckenden Gewebeschicht. Dies geschieht, indem die äußeren und/oder inneren Schamlippen zusammengenäht werden, wobei die Klitoris entfernt werden kann oder auch nicht (Infibulation)

Typ IV: Alle anderen verletzenden Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne medizinischen Anlass, wie z.B. das Durchstechen, Piercen, Einschneiden, Abschaben und Verätzen

Alika ist heute 45. Noch immer erinnert sie sich an jedes Detail von diesem Tag in ihrer ehemaligen Heimat Somalia. Sie erinnert sich, dass der Raum zwei Türen hatte, dass die Holzpfosten in den Boden betoniert waren, der Beschneider Ahmed hieß und das Messer gebogen war. Sie erinnert sich daran, dass sie fast verblutet wäre.

Schwerste Verletzungen bis hin zur Amputation

Für die einen symbolisiert die Beschneidung den Übergang vom Mädchen zur Frau. Andere rechtfertigen sie mit Religion, Reinheit, Ästhetik. Oder schlicht: Tradition. Wie, warum und in welchem Ausmaß Beschneidungen durchgeführt werden, in welchem Alter und aus welchen Gründen unterscheidet sich von Ethnie zu Ethnie, von Beschneider zu Beschneiderin.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat weibliche Genitalbeschneidungen grob in vier Arten unterteilt, aber es gibt zig Unterarten. Was sie alle eint: Immer werden die äußeren Geschlechtsorgane dabei mindestens beschädigt, im extremsten Fall komplett amputiert.

Weibliche Genitalverstümmelungen sind medizinisch nicht notwendig

Praktiziert werden Beschneidungen in 92 Ländern. In einigen, wie Ägypten, werden inzwischen auch in Arztpraxen kleinere Beschneidungen vorgenommen. Die Regel ist das nicht. In vielen Ländern finden die Rituale nach traditioneller Art unter meist schwierigen hygienischen Bedingungen statt.

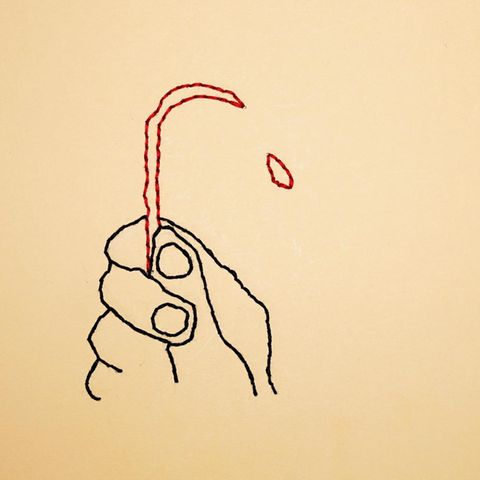

Betroffene berichten von Beschneidungen im Nirgendwo, in Hinterhöfen und versteckten Kammern. Beschnitten wird mit dem Werkzeug, das vorhanden ist. Das kann eine Rasierklinge sein, aber auch eine Schere oder ein Dosendeckel. Genäht wird unter anderem mit Dornen und Schwanzhaaren von Elefanten. Jede Zehnte stirbt in Folge einer Genitalbeschneidung.

Stiftung stern

Wenn Sie den Mädchen und Frauen, die von Genitalverstümmelung betroffen sind, helfen möchten: Die Stiftung stern leitet Ihre Spende an Organisationen weiter, die Betroffene vor Ort unterstützen – dieser Link führt direkt zum Spendenformular. Alternativ: Stiftung stern e.V., IBAN DE90 2007 0000 0469 9500 01 Stichwort "Genitalverstümmelung"

Welche Auswirkungen die Beschneidungen haben können, sieht Gynäkologin Dr. Eiman Tahir in ihrer Praxis in München jeden Tag. Jede Dritte ihrer Patientinnen ist beschnitten, viele sind beinahe komplett zugenäht. "Sobald du sie untersuchen willst, geht das Kopfkino los", sagt sie. "Die Frauen haben posttraumatische Belastungsstörungen. Auch Jahrzehnte nach einer Beschneidung spüren sie diese noch mit jeder Zelle."

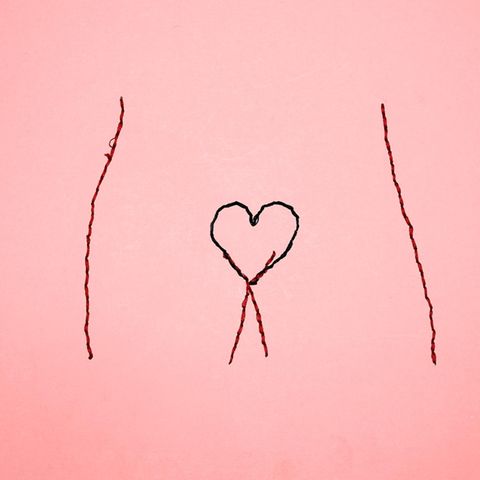

Medizinisch notwendig sind weibliche Genitalbeschneidungen nicht. Sie haben ausschließlich negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen: Blutungen, Infektionen, Nervenschäden, Störungen der Sexualität, Geburtskomplikationen, Fistelbildungen, psychische Probleme. Die Liste ist fortsetzbar.

Das Problem mit den Tabuthemen

"Ich habe es überlebt", sagt Alika, "aber da unten ist alles kaputt." Wenn sie von ihrem Unten erzählt, malt sie mit ihren Händen Bilder. Davon, wie es aussehen sollte und davon, was bei ihr ist. Was noch übrig ist. Nach dem Beschneider, der ihr nicht nur die Vulva nahm, sondern auch die Nerven durchtrennte. Nach einer Hochzeitsnacht, in der ein brutaler Mann sie beim Sex aufriss, weil der Penis viel zu groß für die kleine Scheidenöffnung war. Nach 14 Geburten, von denen sie bei den ersten sieben aufgeschnitten und wieder zugenäht werden musste. "Das sieht nicht mehr aus, wie es aussehen soll. Da ist einfach ein Loch", sagt sie. "Alles ist ausgefranst."

Weibliche Genitalbeschneidung Eine Betroffene erzählt: "Ich habe es überlebt, aber da unten ist alles kaputt"

Alika erzählt frei von Scham, frei von Hass. Das Leben konnte sie nicht brechen. Sie lacht viel. Es ist ein ehrliches, ansteckendes Lachen. Wenn es um Sex geht, lacht sie noch mehr. Obwohl der Sex, den sie kennt, eigentlich wenig Anlass zur Freude gibt. Als sie nach Deutschland kam, habe sie sich Sexfilmchen angesehen und viel gelernt – über Anatomie, die weibliche Lust. "Ich spüre nichts", sagt sie. Ihre Vagina sei, "wie ein offener Brunnen, der nicht mitarbeiten kann."

Heute habe sie einen großen Freundinnenkreis, die Frauen seien modern. Man rede viel miteinander, tausche sich aus. "Manchmal weine ich. Wenn ich richtig weine, dann habe ich das Gefühl, dass es mir danach besser geht", erzählt sie. Aber in Somalia habe man über all so etwas nicht gesprochen. Nicht über die Beschneidung, nicht über Sex, nicht über Schmerzen. Es war tabu.

Davon hat sie sich längst befreit. Sie wünscht sich, sexuelle Erregung erfahren zu dürfen und fragt: "Die Männer haben ihre Sexualität, und ich? Kann man mir mein Gefühl zurückgeben?"

Zur Person

Dr. Dan mon O'Dey gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Vulva-Rekonstruktion. Es war die Operation eine Patientin mit einem Vulva-Karzinom, die ihn vor mehr als zwei Jahrzehnten dazu brachte, an Methoden zu forschen, die eine naturgetreue Wiederherstellung ermöglichen. Der plastische Chirurg ist Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters. Jede vierte Frau in Nigeria ist beschnitten

Eine Vulva wie neu, das geht

Geht es um Wiederherstellungsoperationen, fällt schnell ein Name: Dan mon O'Dey. Der Plastische Chirurg führt aktuell eine Privatpraxis in Heidelberg und gilt als Pionier auf dem Feld der naturgetreuen Vulva- und Klitoris-Rekonstruktion. Er hat gleich vier Operationsmethoden entwickelt: von der Bergung der Rest-Klitoris – dafür wird, was von dem Organ übrig ist, nach vorne geholt und Nerven werden verpflanzt – über die Wiederherstellung der Klitorisvorhaut, bis hin zur Rekonstruktion der inneren und äußeren Vulvalippen mithilfe von Lappenplastiken.

"Es geht darum, die Grundanatomie wiederherzustellen, in Form und Funktion. Und der Patientin ihr Genital so zurückzugeben, dass es sich für sie möglichst normal anfühlt und normal aussieht", erklärt O'Dey. Das beinhalte auch das sexuelle Empfinden. Er sagt: "Im Fall von weiblichen Genitalbeschneidungen ist eine Wiederherstellung nahezu immer möglich."

Deutlich über 1000 Patientinnen habe er in den vergangenen 20 Jahren bereits operiert, erzählt der Mediziner. Er sei bemüht, sein Wissen weiterzugeben. Dennoch bleibe die Zahl derer, die sich dafür interessieren, gering. Seine Methode sei wegen der aufzuwendenden Zeit weniger wirtschaftlich als die Standardtechnik. Diese benötige keine mikrochirurgischen Kenntnisse und Fertigkeiten, die meisten gingen elektrochirurgisch vor, was einfacher und schneller durchzuführen sei, zulasten des Empfindungsvermögens und der Natürlichkeit.

Viele Kollegen und Kolleginnen gäben sich mit einem vereinfachten Resultat aber bereits zufrieden, sagt O'Dey. Beide Techniken werden aktuell auf Krankenkassenebene ähnlich vergütet. Das liegt seiner Meinung nach auch daran, dass die Wertigkeit des weiblichen Genitals und damit die berechtigte Notwendigkeit einer optimalen Rekonstruktion noch nicht die nötige Anerkennung erfahre, die es verdiene. Er hofft, dass zunehmende Aufklärung und die steigende Nachfrage dieses Missverhältnis auflöst.

Zur Person

Dr. Eiman Tahir (rechts) hat für ihre Doktorarbeit mehr als 1000 Fälle weiblicher Genitalbeschneidungen recherchiert, danach war sie desillusioniert. Heute behandelt sie in ihrer Praxis in München täglich Betroffene. Die Aktivistin Faduma Korn wurde als Kind selbst beschnitten. Seit drei Jahrzehnten engagiert sie sich u.a. mit dem Verein Nala gegen Genitalverstümmelungen. Für ihr Engagement erhielt sie mehrere Auszeichnungen, darunter der Bundesverdienstorden. Korn hat im Gespräch mit Alika übersetzt

Was bewirken Gesetze?

International hat sich im Zusammenhang mit weiblicher Genitalbeschneidung die Bezeichnung "Female Genital Mutilation" (FGM) durchgesetzt: Genitalverstümmelung. Beide Begriffe sind umstritten. Die Genitalbeschneidung, weil sie als verharmlosend angesehen wird. Die Genitalverstümmelung, weil Kritiker sagen, dass sie nicht nur die Täter verurteilt, sondern auch die Betroffenen stigmatisiert. Viele Betroffene bevorzugen den Begriff Genitalbeschneidung.

Weibliche Genitalbeschneidungen werden als schwere Form geschlechterbasierter Gewalt und Menschenrechtsverletzung eingeordnet. Eine drohende Genitalbeschneidung ist in Deutschland ein Asylgrund. Gleichzeitig werden Beschneidungen hierzulande mit Freiheitsstrafen von bis zu 15 Jahren bestraft.

Wenn der Lebensmittelpunkt von Täter oder Opfer in Deutschland ist, gilt das auch, wenn die Beschneidung im Ausland durchgeführt wird. Das soll sogenannte Ferienbeschneidungen verhindern. In solchen Fällen können Einreisen versagt und Aufenthaltsgenehmigungen entzogen werden. Trotzdem geht die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes davon aus, dass derzeit mehr als 17.000 Mädchen hierzulande potenziell gefährdet sind, an den Genitalien beschnitten zu werden.

Zur Person

Dr. Cornelia Strunz leitet eine Sprechstunde für genitalbeschnittene Frauen im Desert Flower Center Waldfriede in Berlin, wo sie auch eine Selbsthilfegruppe eingerichtet hat. Seit 2013 hatte sie dort mit etwa 1000 FGM-Betroffenen Kontakt. Dem stern sagte sie: "Jede Form der Beschneidung ist furchtbar, unabhängig davon, ob den Mädchen wenig entfernt wurde oder sie komplett zugenäht wurden. Das hat nichts mit einer Operation zu tun. Sie erleiden unter unhygienischen Bedingungen höllische Schmerzen und sind ein Leben lang traumatisiert." Strunz hat das Fachbuch "Female Genital Mutilation" mitherausgegeben

Auch in vielen Ländern, in denen Genitalbeschneidungen seit Jahrtausenden Teil der Kultur sind, sind sie mittlerweile per Gesetz verboten. Doch nachdem zeitweise ein Rückgang der Beschneidungszahlen gemeldet wurde, sind sie zuletzt wieder gestiegen.

Unbeschnitten? Leichtes Mädchen!

Dürren und die Corona-Pandemie, das sind zwei Gründe, die Experten nennen, um den neuerlichen Anstieg der Beschneidungszahlen zu erklären. Durch Schulschließungen wurden den Mädchen Schutzräume genommen; die Dürren haben die prekäre wirtschaftliche Situation vieler Familien weiter verschärft. Die Verheiratung der Tochter ist für viele ein Ausweg. Die Chancen, dass ein unbeschnittenes Mädchen einen Ehemann bekommt, tendieren gegen null.

"Die Menschen glauben, wenn die Klitoris entfernt und die Scheide zugenäht ist, hätten Frauen keine sexuelle Lust mehr, kämen nicht auf die Idee, fremdzugehen. Außerdem ist die Beschneidung eine Garantie für die Jungfräulichkeit vor der Ehe", weiß die Gynäkologin Dr. Eiman Tahir. Sie selbst ist im Sudan geboren und aufgewachsen. Auch dort sind Genitalbeschneidungen Teil der Kultur.

Sie sagt: "Unbeschnittene Frauen gelten als leichte Mädchen. Frauen, die in diesen Ländern akzeptierter Teil der Gesellschaft sein wollen, müssen beschnitten sein. Sind sie es nicht, werden sie ausgegrenzt."

Weibliche Genitalbeschneidung "Würde man Männer wie Frauen beschneiden, würde man den Penis amputieren"

Langsamer Kulturwandel

In Alikas Heimatland Somalia sind Genitalbeschneidungen Alltag. 98 Prozent aller Frauen gelten dort als beschnitten. Das ist die höchste Rate weltweit. Fragt man sie, warum das Ritual immer weiterlebt, zuckt sie mit den Schultern. Ihre Mutter habe nicht gewollt, dass sie beschnitten wird, sie habe um Alikas Leben gefürchtet. Die Tante sei es gewesen, die die Beschneidung hinter dem Rücken der Mutter organisiert habe.

Sie sagt es ohne Vorwurf. Der soziale Druck sei groß und die Menschen wüssten es nicht besser. Die Analphabetenrate in Somalia gehört zu den höchsten der Welt. Alika selbst hatte nie die Chance, eine Schule zu besuchen.

Das Desert Flower Center Waldfriede (DFC) in Berlin bietet eine Sprechstunde für genitalbeschnittene Frauen an. Evelyn Brenda ist dort psychosoziale Beraterin und leitet gemeinsam mit Oberärztin Dr. Cornelia Strunz eine Selbsthilfegruppe.

Auch sie kommt aus einem Land, in dem Beschneidungen an der Tagesordnung sind. In einigen Teilen Kenias, sagt sie, behalte eine Frau ein Leben lang den Status eines Mädchens, wenn sie unbeschnitten ist. Als Mädchen darf sie nicht mit den anderen Frauen Wasser holen oder auf den Markt gehen. Sie wird nicht als richtige Frau anerkannt. "Was dort passiert, ist Brainwashing", sagt sie.

Zur Person

Evelyn Brenda ist gebürtige Kenianerin. Sie verdankt es ihrem Vater, dass sie weder beschnitten noch zwangsverheiratet wurde. Seit Jahren setzt sie sich gegen Genitalverstümmelungen ein. Im Desert Flower Center leiht sie vielen FGM-Betroffenen ihr Ohr und sagt: "Viele Frauen sind einfach froh, mit jemandem reden zu können."

So paradox es klinge, würden Beschneidungen daher auch zum Schutz der Mädchen durchgeführt. Sie sichern ihnen ihren Stand in der Gemeinschaft und die Möglichkeit zur Heirat. "Wenn ich mit den Frauen rede, sagen manche, sie können verstehen, warum ihre Mutter ihnen das angetan hat. Sie sagen, sie habe ihnen damit eine Chance geben wollen." In einer Welt, in der die Familie und die Dorfgemeinschaft das System sind, das für dich sorgt, sei es schwer, sich aufzulehnen – gerade als Frau. "Wo soll ein junges Mädchen hin ohne Ausbildung, ohne Geld, wenn sie verstoßen wird?", fragt sie. "Manche haben keine Wahl, sie sind hilflos."

Brückenbauen statt Verurteilung

Evelyn Brenda plädiert dafür, das Ritual mit mehr Kultursensibilität und in seinem Kontext zu betrachten. "Menschen, die diese Kultur nicht kennen, finden das Ritual nur grausam, nennen es unmenschlich. Aber das ist keine Perspektive auf Augenhöhe", sagt sie. "Wenn wir diese Menschen zu Kriminellen machen, haben wir den Krieg schon verloren. Dann machen sie die Tür zu." Sie glaubt an das Brückenbauen, an Aufklärung, Bildung und einen Dialog auf Augenhöhe.

Mit ihrer Arbeit möchte sie den Gemeinschaften helfen zu verstehen, welche negativen Auswirkungen weibliche Genitalbeschneidungen haben. Sie geht dafür dorthin, wo die Rituale selbstverständlicher Alltag sind – in die Dörfer. Sie gibt Aufklärungsseminare und sucht das Gespräch, auch mit den Männern.

Im Jahr 2000 hat Brenda außerdem das Kajiado Rescue Center in Kenia mitgegründet, eine Zufluchtsstätte für Mädchen, die vor der Beschneidung und Zwangsverheiratung fliehen. Und mit ihrem Verein Bring Hope Kenya ermöglicht sie den Mädchen den Schulbesuch, eine Ausbildung. Dadurch bekommen sie die Chance, sich selbst versorgen und ein unabhängiges Leben führen zu können. Brenda erzählt von Frauen, die den Uni-Abschluss geschafft hätten und von Vätern, die man zu einem Umdenken habe bewegen können. Menschen, die nun selbst in die Dörfer gingen, um über Genitalbeschneidungen aufzuklären. Sie sagt: "Wir sollten diesen Frauen eine Stimme geben. Sie sind die wahren Heldinnen."

Zur Person

Alika sagt, sie hasse die Beschneidung und habe sie immer gehasst. Sie kämpft darum, dass ihre Töchter nicht beschnitten werden und wünscht sich ein selbstbestimmtes Leben für sie. Alika heißt eigentlich anders, wollte aber lieber anonym berichten. Ihr Name ist der Redaktion bekannt

Kampf für die nächsten Generationen

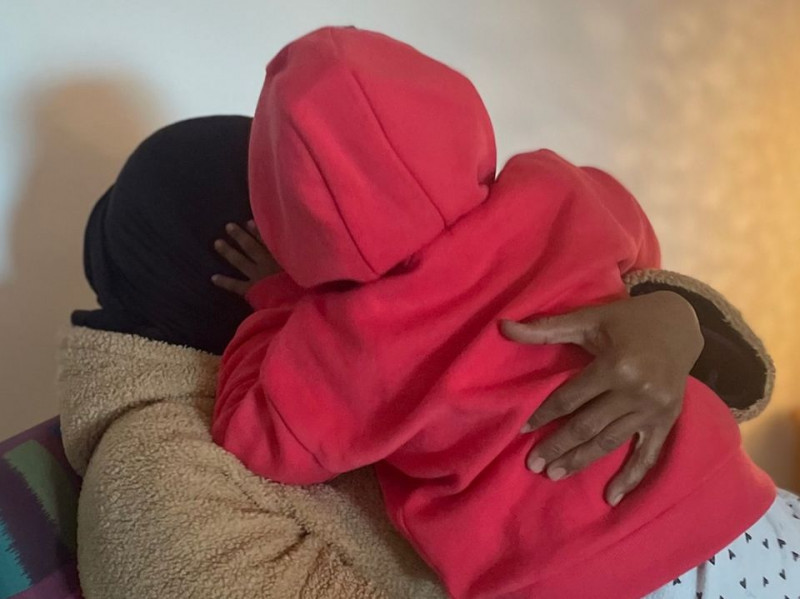

Alika lacht viel, doch wenn sie von ihren Kindern erzählt, rollen die Tränen. Dann werden die strahlenden Augen stumpf. Sie ist seit 2016 in Deutschland, bis auf die drei Jüngsten sind alle ihre Kinder noch in Afrika. Sie sorgt sich vor allem um ihre beiden 12- und 13-jährigen Töchter. Seit Jahren versucht sie, sie nachzuholen. Eine drohende Beschneidung ist in Deutschland ein Asylgrund.

Derzeit leben die Mädchen versteckt in Kenia. "Ihr Vater sucht sie. Er will sie unbedingt beschneiden lassen", sagt sie. Aber solange sie lebe, werde sie alles daransetzen, das zu verhindern. Sie sagt: "Ich möchte nicht, dass sie die gleichen Schmerzen erleiden müssen, wie ich sie erlitten habe."

*Name von der Redaktion geändert

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke